カール5世 (Charles V)

カール5世について

カール5世(Karl V., 1500年2月24日 - 1558年9月21日)は、ハプスブルク家出身の神聖ローマ皇帝である。

当時の神聖ローマ帝国は「太陽の沈まない国」と称されているように、ヨーロッパから新大陸、アジア(フィリピン)に至っており、領土のどこかがいつも太陽に照らされている広大な領土を有する世界帝国であった。こうした帝国の王として統治してたカール5世だったが、晩年は神経衰弱気味であったといわれており、スペインのユステ修道院に隠棲し、1558年に亡くなった。晩年の10年ほどは常に痛風の激痛に悩まされていたと言われている。

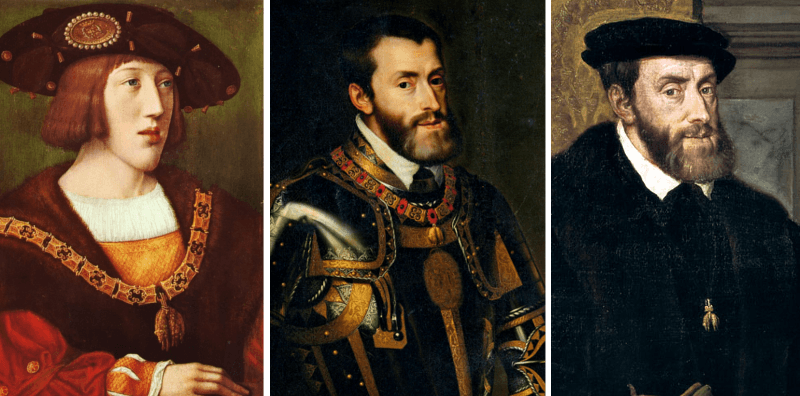

年代別カール5世の肖像画

年代別カール5世の肖像画

『美味求真』では、味への追及が一種の偏食の極にまで陥ってしまった人物として挙げられているが、不健康な食生活がカール5世の死因にも大きな影響があったことは疑う余地はないだろう。カール5世は皇帝として美食の限りを尽し、日々、庶民とはかけ離れた豪華な食事をしてはいたが、グルメな人物としては評価されてはいない。むしろ偏食の大食漢で痛風持ちであるとしてネガティブに捉えられており、歴史的な観点からも、やはり美味求真を行った美食家としての評価は与えられてはない。

カール5世の食生活

『History As Romantic Art Bencroft Prescott Motley And Parkman』には、カール5世の大好物は、鰯のオムレツ、スペイン・エストレマドゥーラ州産(イベリコ)のソーセージ、 ウナギパイ、塩漬けにした ヤマウズラ 、肥えた雄鶏、マルメロ ・シロップ、冷たいビールとライン産ワインの大びんであったと記されている。

『History As Romantic Art Bencroft Prescott Motley And Parkman』

The glutton Charles V, retired to a monastery, spits out pronouncements of "savage bigotry" while ingesting "surfeits of sardine omelettes, Estramadura sausages, eel pies, pickled partridges, fat capons, quince syrups, iced beer, and flagons of Rhenish, relieved by copious draughts of senna and rhubarb, to which his horror-stricken doctor doomed him as he ate."

さらにカール5世はかなりの大食漢であったと伝えられている。後の研究でカール5世はストレス性過食症だったことがわかっているが、胃腸障害を患っていたのは過食が原因であったと予想される。また朝からビールをかなり飲んでいたらしく、過食とあいまって若くして痛風になっていた。痛風の原因は尿酸値の高さにあるが、カール5世のビールをがぶ飲みはその主要原因であり、それによる痛風は彼を生涯苦しめることになる。

カール5世とビールに関しては以下のような逸話も残されている。

【 カール5世のジョッキ伝説 】

ウァルクール村 (Walcourt)で一日狩をした後、皇帝カール5世は一日の喉の渇きを癒したいと、とある田舎の居酒屋に入りました。彼はそこで女主人から1杯のビールを献上されました。女主人はジョッキの取っ手を持って現れたため、皇帝は両手でジョッキを受け取らねばなりませんでした。

皇帝は後日またこの居酒屋を訪れてみようと思ったので、村を出る時、召使に取っ手が2つあるジョッキを女主人に送るよう命じました。そうすることで次回にはジョッキを片手で受け取れると考えたのです。

その後しばらくして皇帝は、側近達と一緒に再度ウァルクール村を訪れ、あの前回と同じ居酒屋に立ち寄りました。かの女主人は誇らしげにビールを皇帝の差入れたジョッキに入れて献上しました。が、なんと両手で2つの取っ手を持っていました。そこで皇帝はまた両手でジョッキを受け取らねばなりませんでした。

しかしこれに屈することなく皇帝は、今度は取っ手が3つのジョッキをこの居酒屋に送るよう命じたのでした。

次の年、カール皇帝はまたこの居酒屋を訪れました。今回も女主人は両方の取っ手を持ってビールを献上しましたが、なんと彼女の顔が3つ目の取っ手を支えていました。

結局この問題が解決したのは、皇帝が取っ手が4つのジョッキを送るよう命じた時でした。

上記の4つの取っ手のあるビールジョッキに関しては、多少異なる逸話があるが、大筋は同じ内容である。いずれにしてもこれらのエピソードはカール5世のビール好きを裏づけるものであることには間違いない。カール5世もビールの出し方を気に入らなければ、もうその田舎の居酒屋に行かなければ良かったのだが、何度も足を運んだところを見ると、よほどこの居酒屋のビールを気に入っていたのだろう。またカール5世は冷たいビールが好みだったので、手でジョッキを持つことを良しとしなかったゆえに、取っ手のあるジョッキを作らせたのかもしれない。

4つの取っ手のあるビールジョッキ

遺伝的な健康問題

カール5世は、ハプスブルク一族を悩ませたアゴの問題に苦しんでいた。その問題とは「下顎前突症」で、カール5世の顎は上下の歯のかみ合わせが極端に悪く(下アゴが前に極端に突き出ている)、しかも生まれつきアゴの筋力が弱かった為、食事はほとんど丸呑みだったと言われている。「下顎前突症」は受け口、しゃくれ、反対咬合とも呼ばれており、見た目上の特徴としては、下唇が上唇よりも明らかに前にある状態でアントニオ猪木、松井秀喜にもこうした特徴がある。

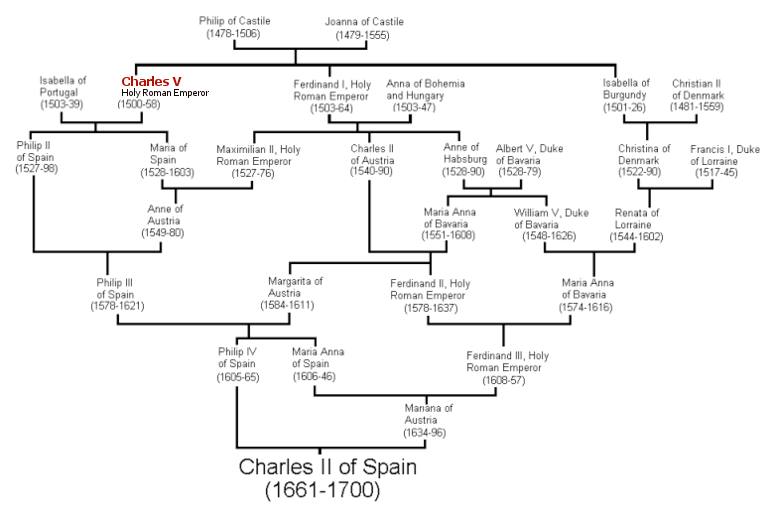

下顎前突症は「ハプスブルク家のあご(下唇)」(de:Habsburger Unterlippe)とも呼ばれている。これはハプスブルク家の家系に遺伝的に見られる非常に大きな特徴となっている為である。この当時のハプスブルグ家は血縁結婚を繰り返しており、こうした遺伝的な特徴がハプスブルグ一族には色濃く出るようになっている。この裏付けとして以下にハプスブルグ家の家系図を示す。

上記の家系図に示されるように、ハプスブルク家は財産と権力の分散を避けるために親族間で結婚し合うという、かなり濃い血縁関係にあったことがわかる。こうした婚姻関係の結果として下顎前突症は「ハプスブルク家のあご」として一族の特徴的な容姿となっていった。

カール5世はかなりの受け口だっただけでなく、幼少期の病気により鼻腔が閉塞気味であったため、口は常時開いていたと言われている。また噛み合わせの問題から、食事はほとんど丸呑みであり、大食漢でもあったことから、胃腸には負担がかかっっていたものとも予想される。胃腸障害が間接的な死因であるとも言われているので、健康上の観点からも下顎前突症はハプスブルク家の一族にとっても遺伝的に受け継ぐ問題であったのかもしれない。

ハプスブルグ家の肖像

ハプスブルグ家の肖像

「うなぎ」好きの歴史上の人物

カール5世が「うなぎパイ」を好んで食べていたことは前にも記したが、以外にもヨーロッパにおいてウナギはスペイン、ベルギー、フランスでよく食べられているようである。しかしヨーロッパでの食べ方は日本のように腹や背を割いて料理するのではなく、そのほとんどが、ぶつ切りにして食べられている。実際、私もベルギーでウナギを注文した時、やはりぶつ切りが出て来て戸惑ったことがあった。

現在、日本ではウナギの料理法は割いて食べる蒲焼が一般的であるが、もともとこの蒲焼という名称は「蒲の穂」から転じて蒲焼と呼ばれるようなったと言われている。この名称が示すように、昔は日本でもうなぎはぶつ切りにして、櫛に刺して、炙って食べていたようである。この外見が「蒲の穂」に似ていたために蒲焼と呼ばれるようになったのである。

以前はこうした料理法であったが、江戸時代、日本ではうなぎの料理法はかなりの進歩を見せるようになる。実際、腸を割く(口から肛門までの管を分断する)というのは衛生上の観点から良い料理法ではない。それを理解してか、日本では背開き、あるいは腹開きする調理法を取るようになり、ぶつ切りで料理することは行われなくなる。しかしこれは非常に高度な技術を要する為、今でも海外では全く行われていない。こうした点から見ると、日本はうなぎを最も美味く食べることを心得ている国であると言えるだろう。

日本ではこうした料理技術の背景からか、うなぎは高級料理に属するが、ヨーロッパのうなぎ料理は、日本のように料理の手間をかけていない為、庶民の料理に属している場合が多い。

例えばイギリスでもロンドンのイーストエンドでは港湾肉体労働者によってウナギがよく食べられている。「パイ&マッシュ:Pie & Mash」と呼ばれる店では、マッシュポテトを添えたウナギの煮込みに、リカーと呼ばれる秘伝のパセリソースをかけたものや、うなぎのゼリー寄せが提供されている。もちろん港湾肉体労働者の料理であるため栄養価は高いが値段は安い、ただ見かけは、お世辞にでもとても旨そうに見えない...。

最近はうなぎのパイよりは、肉のパイが一般的になっているようだが、18世紀頃はロンドンのこの港湾エリアでは良くうなぎのパイが食べられていたようである。このように、うなぎは、まさにイーストエンダー(ロンドン下町エリアの人々)にとってのソウルフードなのである。TVでパイ&マッシュ店主のインタビューを見た事があるが、すごいコックニー訛り(ロンドン下町の訛り)であった。「毎日仕込む」と言っているときに、毎日をやっぱり「エブリダイ」と言っていた。(うーん、下町感すごい)

ヨーロッパではうなぎを食べる事に抵抗がある人も多い。実は『旧約聖書』には鱗の無い魚は食べてはならない事になっており、それが理由でウナギは食物として敬遠されている場合が多いようである。このように食におけるタブーが関係していたり、また労働者の庶民のための料理であるとして、うなぎを食する事にはある種の偏見が存在しているようである。

しかしながら、時としてなぜかこれにハマる権力者が現れて、うなぎと過食との相関性が高いという現象が起こるという不思議な傾向がヨーロッパでは見られる。私は、これには何らかの象徴的な意味合いがあると考えているが、いつかこの分析をしてみたいと考えている。

今回は以下、その事例の幾つかを挙げるに留めておくことにする。

イングランド王 ヘンリー1世

イングランド王であったヘンリー1世(1068年 - 1135年)は、うなぎの過食で死亡したとされている。ヘンリー1世は医師からうなぎを食べるの止めるようにというアドバイス受けていたにも関わらず、それを無視して食べ過ぎた為に命を落とすことになった。記録によると、ヘンリー1世が食べたのは「eel」ではなく「lampreys」とあるので厳密にいうとヤツメウナギである。料理法に関しては記録にないのでどのような料理で食べていたかはわからないが、命と引き換えのリスクを犯してまで過食するぐらい大好物であったのだろう。

ローマ教皇マルティヌス4世

ダンテ・アリギエーリの『神曲』には、うなぎが好物だったグルメのローマ教皇マルティヌス4世(在位1281年~1285年)が死後、煉獄でその飽食の罪を償っているという記述がある。『神曲』「煉獄篇」には次のように記されている。

彼の後ろにいる、他の誰より刺し子のようにひび割れたあの顔は、聖なる教会を両手に抱えたこともあった。トゥール出身で、絶食によりボルセーナの鰻とヴェルナッチャの白葡萄酒を償っている。

Ebbe la Santa Chiesa in le sue braccia:

dal Torso fu, e purga per digiuno

l’anguille di Bolsena e la vernaccia.

(原基晶訳『神曲』「煉獄篇」第二十四歌)

『神曲』の註釈はマルティヌス4世について「食道楽の罪にかけてはたいへん罪深い人であった。好物の品は数々あったが、特に鰻が好きでボルセーナ湖から取り寄せては白葡萄酒に漬けて溺れ死なせ、それを焼いて食卓に出させた。非常な大好物で、年中それを所望し、自分の部屋の中で鰻を葡萄酒に漬けて溺れさせたほどである」と述べている。

大食は、当時のキリスト教で「七つの大罪」のひとつに数えられている非常に罪深い行為であった。マルティヌス4世が自分の部屋で...とあるのは、うなぎの大食を知られないようにするためであったのかもしれないし、あるいは日常的にうなぎを頻繁に食べていたことを言い表しているのかもしれない。いずれにせよダンテはうなぎを過食したマルティヌス4世を、死後、煉獄で贖罪の日々をおくっている人物としてネガティブに描いている。

トマス・ハリスは、小説『ハンニバル』のなかで、フィレンツェ警察で働くパッツイ家の末裔の刑事を登場させており、そのパッツィと評議員を前にして、ハンニバル・レクターが「絞首刑」と「噛みつくこと」の相関性を、ダンテの『神曲』をベースにレクチャーする素晴らしい場面がある。もちろん、そこではロレンツォ・デ・メディチを殺害しようとして絞首刑に処されたパッツイ家の話が引用される。

私にはこの部分と同様のニュアンスが、中世における「うなぎ=過食の大罪」の相関性にもあるように思われてならない。よってもう少しこの部分を深堀する必要性を感じている。もちろんこの事には、ダンテ・アリギエーリの取り上げている各エピソードの相関性がその下敷きとしてあるのだが、この考察はまた別の機会に譲ることにしたい。

ただウナギには過食を誘発する気がどうもあるようで、紀元前3~4世紀のギリシャの医師、ヒポクラテスは「もし肺に炎症が生じたならば、それは大抵、魚の頭とウナギを食べ過ぎたことから生じたのであって、これらによる肥満が、人間にとっては最大の敵なおである」と述べて、ウナギの過食を注意している。

これはやはり、西洋人にとってウナギには何か人を夢中にさせる要素が含まれている事の根拠とすることが出来るかもしれない。

取りあえず、まずは神聖ローマ帝国皇帝のカール5世、イングランド王のヘンリー1世、ローマ教皇のマルティヌス4世のいずれもが、うなぎの飽食を行っていたことが記録に残されていることを指摘しておきたい。

日本でのうなぎ

日本でうなぎを好んだ人物は多くいるが、飽食したという例は記録にないようである。これはうなぎがその料理技術の進歩に伴い高級化した為かもしれない。また日本は食いきりの文化ではなく、折詰で持ち帰る文化であったり、御飯を主として、それに付随して多種多様な種類のおかずを食べる文化でもあったので、うなぎだけ、というような偏った過度な飽食は行われなかったのかもしれない。

よってここでは、うなぎに関するいくつかのエピソードを挙げておくだけに留めておきたい。

平賀源内

日本では「土用の丑の日」にうなぎを食べる習慣が定着している。しかし、本当はうなぎの旬は脂を貯える冬であり、夏には味が落ちるとされている。平賀源内は知り合いの鰻屋に頼まれて、「土用の丑の日」にはスタミナをつけるためにうなぎを食べると良いという宣伝広告を行い、これが一般的に広まったために夏にうなぎが食されるようになったのである。

現代のバレンタインデーにチョコレートを贈る習慣も、それに近いものがあるのではないか。このバレンタインデーにチョコレートを贈るという、日本だけで作り出された習慣により、この時期の日本におけるチョコレート消費量は世界でダントツとなっているようである。

平賀源内は、いわばこの例と同様のマーケティング手法を江戸時代に既に行い、「土用の丑の日」と、うなぎを結びつけて売り出した仕掛け人であった。なぜ「丑の日」が選ばれたかというと、うしの「し」の字が、うなぎに似ているからという単純な理由である。

西園寺公望は総理大臣を務めたこともあると同時に、美食家としても良く知られている人物である。うなぎに関しても次のようなエピソードが残されている。

ある日、

「あれは本当に大和田のものか?」と問い詰められて、正直に謝ったという。

最後にうなぎパイ

ここまでカール5世を起点として、ウナギにまつわる様々な話を書いてきたが、カール5世の好物であった「うなぎパイ」は、もちろん日本人の誰もが思い浮かべる、あの「うなぎパイ」ではないことをお伝え しておく。

春華堂の「うなぎパイ」は昭和36年から発売されていて、フレッシュバターと厳選された原料に、うなぎエキス、ガーリックなどの調味料をブレンドした銘菓である。実際の蒲焼きさながらにタレを塗るという工夫が施こされていて、お菓子ではまず使用することのないガーリックが入ったこのタレは社内においても秘伝として、いまもなお、一部の職人のみに伝えられているものである。

この「うなぎパイ」、キャッチコピーは「夜のお菓子」である。

このコピーは、うなぎという事から精力増強のように誤解されてしまっているようである。

実際の「夜のお菓子」という意味は、当時の社長が「一家団欒のひとときをうなぎパイで過ごしてほしい」という思いで、このように名付けられたらしい。当時、浜松は高度経済成長期で女性の社会進出が進んだ時代であり、忙しい家族が揃う夕食のだんらんの時間が大切にされたようで、その時間を表す意味で「夜のお菓子」と名付けられたとの事である。だがうなぎにニンニク入りとなれば、誰だって勘違いするはずである。今では若干、春華堂もそれに乗っかっている気もしなくない。

うなぎパイ

うなぎパイ

余談だが、春華堂はお菓子のフルタイムのラインアップを揃えている。

「朝のお菓子すっぽんの郷」

「昼のお菓子しらすパイ」

「夜のお菓子うなぎパイ」

「真夜中のお菓子V.S.O.P.」

カール5世も浜松の「うなぎパイ」があれば、飽食したかもしれない。春華堂「うなぎパイ」は日本中で有名なお菓子であり、ロンドンのイーストエンドでは「うなぎパイ」が地元のソウルフードであり、またカール5世も好物だったというのは何とも興味深い話である。

参考資料

『History As Romantic Art』 :Bencroft, Prescott, Motley And Parkman

『ハプスブルク家の食卓』 : 関田淳子